鄉(xiāng)村全面振興

從實踐角度看,提出實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以來,我國糧食產量不斷邁上新臺階,脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固拓展,守住了保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧底線,鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設和鄉(xiāng)村治理重點任務有序推進,鄉(xiāng)村振興取得了階段性顯著成效,廣大農村面貌煥然一新。這充分表明,我國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施開局良好。同時也要看到,我國農業(yè)基礎總體上仍然薄弱,農村基礎設施和基本公共服務還有短板,這些都制約著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。二十大對全面推進鄉(xiāng)村振興作出重要部署,必須統(tǒng)籌新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興”。從政策角度看,脫貧攻堅戰(zhàn)取得全面勝利后,我國“三農”工作的重心已經轉移到全面推進鄉(xiāng)村振興上來。同時,在脫貧攻堅目標任務完成后,對擺脫貧困的縣,從脫貧之日起設立5年過渡期。過渡期內要保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定。2024年是我國打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、進入過渡期的第四個年頭,2024年提出有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興“路線圖”,開始把推進鄉(xiāng)村全面振興作為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主線。2025聚焦進一步深化農村改革、扎實推進鄉(xiāng)村全面振興作出部署。從“全面推進鄉(xiāng)村振興”到“推進鄉(xiāng)村全面振興”,既反映了我國“三農”工作重心的轉移,也體現(xiàn)了鄉(xiāng)村振興內涵的拓展,前者強調的是全面推進,后者更加注重全面振興。

天工開物·鄉(xiāng)野新章

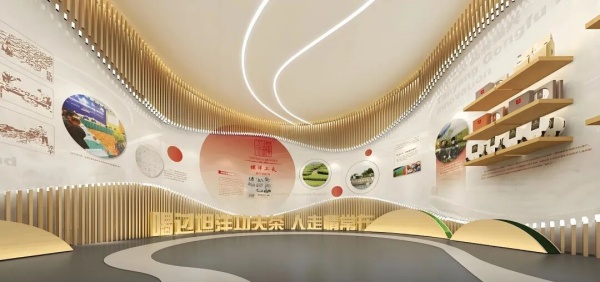

鄉(xiāng)村振興展示館

是文明密碼與時代交響

浩蕩春風起,萬象始更新。鄉(xiāng)村振興作為中華民族偉大復興的基石,承載著千載農耕文明的薪火相傳與新時代發(fā)展的時代命題。鄉(xiāng)村振興類型展示館,正是這一時代命題的立體化、具象化呈現(xiàn),它以“經緯交織”的敘事邏輯,將散落于鄉(xiāng)野的智慧結晶、創(chuàng)新實踐與精神圖騰熔鑄為一部流動的文明史詩。此類型館非獨為物象之陳列,而是以“天人合一”的哲學觀為經,以“知行合一”的實踐論為緯,在時空折疊中重構鄉(xiāng)村的過去、現(xiàn)在與未來,讓觀者于方寸之間見乾坤,于細微處觀大勢。

文明根脈的當代顯影

鄉(xiāng)村振興的底色,是五千年農耕文明的基因密碼。以“取法乎上”的智慧,將“耕讀傳家”的傳統(tǒng)倫理與“科技賦能”的現(xiàn)代理念熔于一爐。館內不以“展區(qū)”為界,而以“時間之河”為軸,溯流而上可觀《齊民要術》中的精耕細作智慧,順流而下可觸數(shù)字農業(yè)、智慧田埂的科技脈動。傳統(tǒng)竹編、木雕、刺繡等非遺技藝,非但未成“博物館中的標本”,反通過“師徒制+創(chuàng)客空間”的活化模式,與當代設計美學碰撞出“舊瓶新酒”的創(chuàng)意火花。這種“守正創(chuàng)新”的實踐,恰如《周易》所言“窮則變,變則通”,讓古老技藝在當代語境中重獲生命力,成為鄉(xiāng)村經濟的新增長極。

產業(yè)振興的生態(tài)邏輯

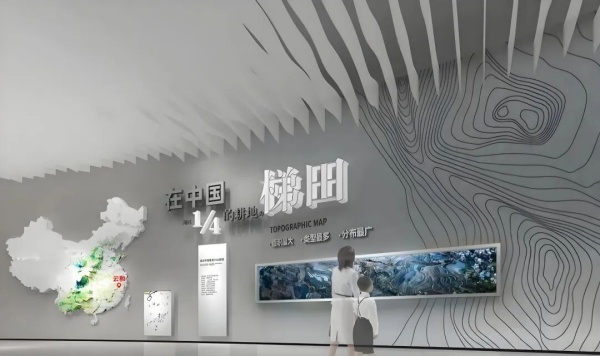

鄉(xiāng)村振興的骨架,在于產業(yè)振興的生態(tài)重構。以“全產業(yè)鏈”的視角,揭示“從田埂到餐桌”的完整敘事。以“產業(yè)生態(tài)鏈”為線,串起種植、加工、物流、營銷的各個環(huán)節(jié)。例如,通過“合作社+農戶+電商平臺”的協(xié)同模式,將分散的農戶組織為緊密的利益共同體,既保障糧食安全,又提升產品附加值。更令人稱道的是“生態(tài)循環(huán)農業(yè)”的實踐:稻田養(yǎng)魚、林下種藥、秸稈還田等模式,將“綠水青山就是金山銀山”的理念轉化為可觸摸的實踐樣本。這種“物盡其用,地盡其力”的智慧,既是對《荀子·富國》中“明分職,序事業(yè)”的現(xiàn)代詮釋,也是對“碳達峰、碳中和”目標的鄉(xiāng)土響應。

人才振興的活水之源

鄉(xiāng)村振興的活力,源于人才振興的活水注入。以“人才圖譜”為綱,勾勒出“新鄉(xiāng)賢”群體的多維畫像。這些“新鄉(xiāng)賢”既包括返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的“農創(chuàng)客”,也涵蓋扎根鄉(xiāng)土的“土專家”,更有跨界融合的“數(shù)字農民”。通過“口述史”與“影像志”的交織,展現(xiàn)他們如何以“敢為天下先”的勇氣,將直播間開在田間地頭,將科研室搬入農家小院。特別是“銀發(fā)智庫”與“青苗計劃”的雙向賦能,讓老農的實踐經驗與青年的創(chuàng)新思維形成“代際對話”,既避免了“經驗斷層”,又激發(fā)了“創(chuàng)新裂變”。這種“人才輩出,群星璀璨”的景象,恰如《論語》所言“后生可畏,焉知來者之不如今也”,為鄉(xiāng)村振興注入不竭的智力源泉。

文化振興的精神圖騰

鄉(xiāng)村振興的靈魂,在于文化振興的精神圖騰。以“文化基因庫”為核,挖掘并呈現(xiàn)鄉(xiāng)村文化的深層結構。以“場景再造”的方式,讓觀者沉浸于“節(jié)慶民俗”的煙火氣中:從春節(jié)的舞龍舞獅到中秋的賞月詩會,從端午的龍舟競渡到重陽的登高敬老,這些傳統(tǒng)儀式通過“參與式體驗”煥發(fā)新生。更深刻的是“家風家訓”的當代轉化:通過“家風墻”與“家訓冊”的展示,將“忠孝節(jié)義”的傳統(tǒng)美德與“誠信友善”的社會主義核心價值觀相融合,形成“古為今用,推陳出新”的文化自覺。這種“以文化人,以文育人”的實踐,正是對《禮記·學記》中“君子如欲化民成俗,其必由學乎”的現(xiàn)代回應。

生態(tài)振興的天地人和

鄉(xiāng)村振興的底氣,源于生態(tài)振興的天地人和。以“生態(tài)劇場”為喻,展現(xiàn)“人與自然和諧共生”的生動圖景。通過“動態(tài)沙盤”與“數(shù)字孿生”技術,模擬“四季輪轉”中的生態(tài)智慧:春種秋收遵循節(jié)氣規(guī)律,冬藏夏長契合自然節(jié)律。特別是“微氣候調節(jié)”的實踐,通過林網建設、水系整治、土壤改良等舉措,將“風調雨順”的古老祈愿轉化為可量化的生態(tài)工程。這種“取之有度,用之有節(jié)”的生態(tài)觀,既是對《孟子·梁惠王上》中“數(shù)罟不入洿池”的生態(tài)智慧的繼承,也是對“美麗中國”建設的鄉(xiāng)土貢獻。

組織振興的協(xié)同網絡

鄉(xiāng)村振興的保障,在于組織振興的協(xié)同網絡。以“治理模型”為鏡,映射出“自治、法治、德治”三治融合的實踐智慧。通過“案例庫”與“決策樹”的展示,呈現(xiàn)“村民議事會”“道德評議會”“紅白理事會”等基層自治組織的運行邏輯。特別是“數(shù)字鄉(xiāng)村”平臺的建設,通過“數(shù)據駕駛艙”實現(xiàn)“一屏觀全域,一網管全科”,既提升了治理效能,又增強了村民的參與感與獲得感。這種“群策群力,共治共享”的模式,正是對《尚書·五子之歌》中“民惟邦本,本固邦寧”的現(xiàn)代詮釋。

未來展望的時空折疊

鄉(xiāng)村振興的未來,在于時空折疊中的創(chuàng)新突破。以“未來實驗室”為窗,展望“鄉(xiāng)村4.0”的嶄新圖景。這里不僅有“垂直農業(yè)”“太空種植”的科技暢想,更有“元宇宙鄉(xiāng)村”“數(shù)字孿生村”的虛實融合實踐。通過“場景模擬”與“趨勢推演”,讓觀者提前感知“未來鄉(xiāng)村”的樣貌:智慧農場中的無人機播種,鄉(xiāng)村書房里的數(shù)字閱讀,社區(qū)食堂中的適老餐食,這些場景既是對“老有所養(yǎng),幼有所教”的傳統(tǒng)理想的升級,也是對“共同富裕”目標的具象化表達。這種“立足當下,放眼未來”的視野,正是對《中庸》中“致廣大而盡精微”的深刻踐行。

鄉(xiāng)村振興類型展示館,是一部立體的鄉(xiāng)村史詩,是一幅流動的文明長卷。它以“大視野”觀照“大時代”,以“大邏輯”推演“大趨勢”,既是對過去的深情回望,也是對未來的勇敢眺望。在這里,每一件展品都是會說話的“文明載體”,每一段故事都是會呼吸的“時代脈搏”。它讓觀者在“沉浸式”體驗中理解鄉(xiāng)村振興的“為什么”“是什么”“怎么做”,從而激發(fā)“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”的參與熱情。將成為鄉(xiāng)村振興的“精神燈塔”,照亮億萬農民走向共同富裕的康莊大道。

當觀者邁過那道無形卻厚重的門楸,便已踏入一個超越物理界限的時空場域。此非尋常過渡之所,而是文明基因的顯影池、歷史塵埃中淬煉出的精神原鄉(xiāng),更是觀者與文明對話的初始儀式。序廳之設,非為區(qū)隔內外,乃成古今對話的樞機,暗合"觀乎人文以化成天下"的古訓與"認識你自己"的哲思,更蘊含"天人合一"的東方智慧,成為古今中外交融的文明渡口。此間氣象,以空間為紙、器物為墨、光影為筆,書寫著一部流動的文明史詩,引領觀者完成從現(xiàn)實到歷史、從器物到哲思、從線性時間到循環(huán)時空的升華之旅。

不知道從什么時候開始,隨著國力的增強民族自信的提升,我們展陳設計界也在不知不覺中走出一條自己的道路,國內也呈現(xiàn)出很多優(yōu)秀的設計公司和設計師,10年前那種看到國外的設計就驚嘆不已的時光也一去不復返了。國內設計師也有了自己的積淀,面對國外優(yōu)秀的設計更多的是解讀吸收和對比,不再是那種狂熱的崇拜。

九江,這座鑲嵌在長江之畔的璀璨明珠,自古以來便以其獨特的地理位置和豐富的歷史文化而著稱。然而,在1998年的那個夏天,九江卻經歷了一場前所未有的考驗——特大洪水。這場洪水不僅考驗了九江人民的勇氣和智慧,更孕育出了一種偉大的精神——抗洪精神。為了銘記這段歷史,傳承這種精神,九江九八抗洪展陳館應運而生。

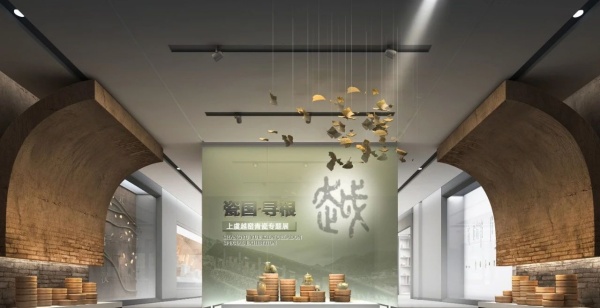

在中國浩瀚的歷史長河中,瓷器以其獨特的藝術魅力和精湛的工藝技術,成為了中華文明的重要象征之一。而在眾多瓷器種類中,上虞越窯青瓷以其溫潤如玉的釉色、簡約流暢的造型以及深厚的歷史文化底蘊,獨樹一幟,成為了中國瓷器文化中的瑰寶。從東漢中晚期至五代時期,上虞越窯青瓷經歷了從創(chuàng)燒、鼎盛到低落、復興的曲折歷程,見證了中華民族悠久歷史和燦爛文化的變遷。本文旨在通過深入探索上虞越窯青瓷的發(fā)展歷程、技藝特點以及文化內涵,展現(xiàn)其獨特的藝術魅力和歷史價值,同時展望其未來的傳承與創(chuàng)新之路。

蘇杭具有中國獨特的浪漫主義情懷,很多美好的浪漫的愛情故事也都發(fā)生在這。如果說把北方歷史及江南歷史做一個比較的話,那北方的歷史像是連綿不絕的山峰高大而深厚,江南的歷史像是潺潺的溪水恬靜一般的流淌,讓人覺得那么的心曠神怡。

在中國福州馬尾,一座承載著近代中國自強之夢與海洋情懷的宏偉建筑靜靜佇立,這便是中國船政文化博物館。這座博物館不僅是歷史的見證者,更是船政文化的傳承者,以其深厚的文化底蘊和獨特的展覽形式,吸引著無數(shù)游客與學者前來探尋那段波瀾壯闊的歷史。中國船政文化博物館籌建于1997年,初名中國近代海軍博物館,2004年全面改版并更名為現(xiàn)名。它不僅是一座專題博物館,更是全國愛國主義教育示范基地、國家國防教育示范基地等多個國家級榮譽的獲得者。2024年8月,它更是榮膺國家二級博物館的殊榮,這標志著其在船政文化傳承與弘揚方面所取得的卓越成就。

愛彼(Audemars Piguet)是瑞士制表業(yè)的最古老制造商之一,總部位于勒布拉蘇斯(Le Brassus),這個品牌由創(chuàng)始家族(愛彼(Audemars)和皮格(Piguet))持有,保持了家族企業(yè)的獨立精神。多年來,他們一直在自主性和創(chuàng)新領域中取得了重要突破,顛覆了傳統(tǒng)和規(guī)則,成為制表業(yè)的開創(chuàng)者之一。

踏入上海騰訊大廈一樓展廳,一場跨越現(xiàn)實與未來的數(shù)字之旅即刻開啟,這里既是騰訊30年技術沉淀的縮影,更是人工智能、云計算、數(shù)字孿生等前沿科技與社會價值創(chuàng)新深度融合的舞臺。

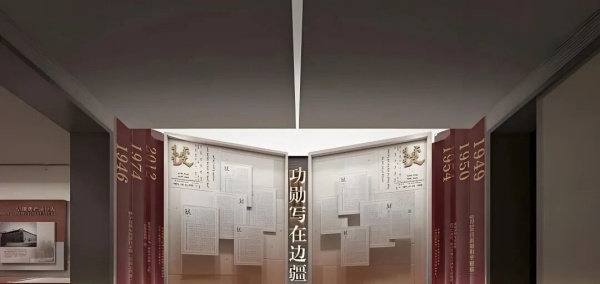

紅色展館的設計不僅是技術與藝術的結合,更是歷史與情感的交融。運用好設計巧思,可以讓紅色展館成為一座生動的歷史課堂、一座情感的共鳴之所。在數(shù)字化與創(chuàng)意并進的今天,如何打造出吸引觀眾、觸動心靈、還原歷史的紅色場館?成為時代的命題。