讓古老大運河煥發時代新風貌

“大運河文化是中國優秀傳統文化的重要組成部分,要在保護、傳承、利用上下功夫,讓古老大運河煥發時代新風貌。”如何在世界文化相互激蕩、相互交融的宏大背景下進一步推動大運河文化帶建設,是保護好、傳承好、利用好大運河文化必須解決的重要課題。新征程上,要堅持以我為主,既善于吸收借鑒世界其他國家在保護利用古代運河方面的有益做法,又善于創新創造、不斷探索大運河文化帶建設的有益經驗,在文明交流互鑒中推動大運河文化帶建設高質量發展,讓古老大運河煥發時代新風貌。

河脈貫今古

館閣藏乾坤

運河文化博物館

的文明敘事與時代使命

夫運河者,乃中華文明之血脈也。自春秋吳王鑿邗溝始,至隋煬帝通濟渠、唐宋江南河、元明清京杭大運河,兩千余載春秋,漕船帆影,商旅輻輳,積淀了“水運即國運”的深刻哲理。今觀運河文化博物館之興,非獨一館之建,實乃文明傳承之重器、歷史記憶之載體、文化自信之象征。本文以“河脈貫今古,館閣藏乾坤”為軸,從歷史縱深、建筑智慧、展陳邏輯、價值轉化、保護實踐、未來愿景六維展開,既見漕河千載之沉浮,又觀館閣百世之匠心,更探文明傳承之密碼,終成一篇“有深度、有廣度、有溫度”的運河文化長卷。

一、歷史縱深

千年漕河的文明基因圖譜

運河之興,始于春秋邗溝。吳王夫差為爭霸中原,鑿江淮以通糧道,此乃運河之雛形;隋煬帝通濟渠、永濟渠,連接長安與涿郡,形成“半天下之財賦,悉由此路而進”的漕運體系,奠定了運河作為“帝國生命線”的地位;元世祖忽必烈截彎取直,定都大都,京杭大運河全線貫通,成就“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸”的盛世圖景。及至明清,運河漕運達到鼎盛,每年數百萬石漕糧北運,支撐起帝國財政的半壁江山。運河不僅是經濟動脈,更是文化走廊——詩詞歌賦、戲曲小說、民俗技藝沿河傳播,孕育出揚州評話、蘇州評彈、杭州絲綢、聊城山陜會館等璀璨文化符號。

運河文化類型博物館的設立,正是對這一千年文明基因的系統解碼與立體呈現。以中國京杭大運河博物館為例,其“運河漕運”展廳通過全息投影重現漕船過閘的壯觀場景,每一幀畫面皆取自《漕運圖志》的古畫筆意;“運河人家”展區則以微縮景觀再現明清運河沿岸的市井生活,磚雕門樓、河埠碼頭、茶肆酒肆,皆按《清明上河圖》的市井美學精心雕琢;而“運河遺珍”單元更陳列了漕運文書、河工器具、商號賬冊等珍貴實物,每件文物皆附有“來源考證”“功能解析”“文化寓意”三重說明,構成一部“有物可證、有史可考、有情可感”的運河史書。

二、建筑智慧

傳統形制與現代美學的時空對話

運河文化類型博物館的建筑本身就是一部凝固的建筑史。以揚州中國大運河博物館為例,其“唐宋遺韻”的屋頂曲線,取于揚州文昌閣的飛檐,既符合“天圓地方”的傳統建筑哲學,又通過現代鋼結構技術實現大跨度挑檐;“明清漕倉”的夯土墻體,模擬了淮安清江浦的漕倉形制,墻體表面保留了古代河工夯筑的紋理,又融入了現代防水透氣材料;“現代光影”的玻璃幕墻,則運用了“運河波光”的意象,通過參數化設計模擬運河水流的動態光影,使建筑在晨昏晝夜中呈現不同的視覺效果。

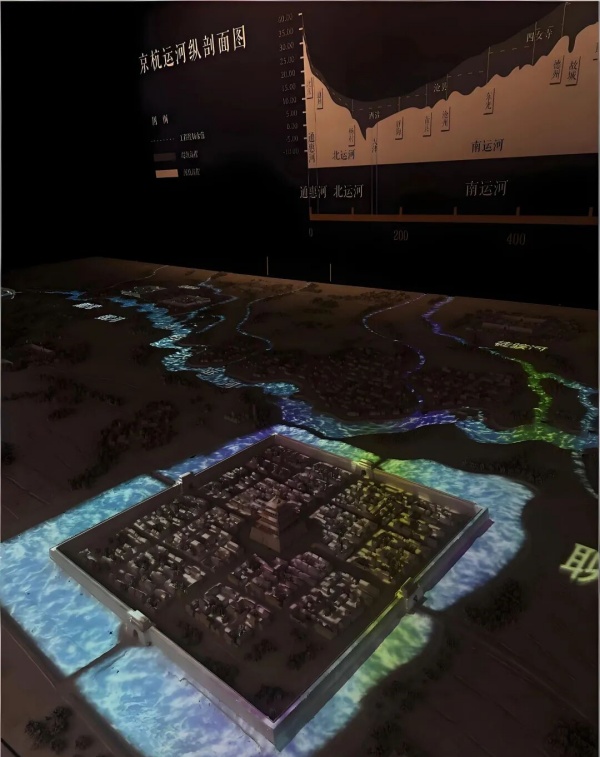

更值得稱道的是博物館的空間敘事邏輯。以蘇州運河博物館為例,其“水巷”展廳采用“步移景異”的園林造景手法,觀眾沿曲廊行走,可依次觀賞“古橋攬勝”“河埠風情”“市廛百態”三大場景,每一步皆有景可賞、有典可考、有情可感;“漕運中樞”展廳則運用數字沙盤技術,將運河全線的地理信息、漕運路線、水工設施進行三維可視化呈現,觀眾通過觸控屏幕可自由縮放、旋轉、查詢,實現“俯瞰”運河的宏大格局與“細察”漕運的微觀細節。

三、展陳邏輯

物證敘事與情感共鳴的雙重構建

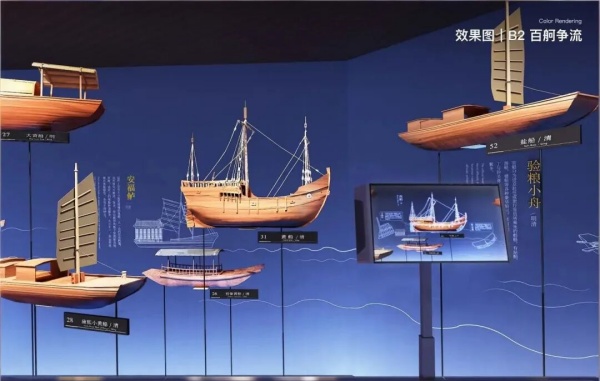

運河文化類型博物館的展陳設計堪稱“物證敘事”的典范。以杭州運河博物館的“漕船模型”為例,展出的明代漕船模型不僅精確還原了船體結構、帆檣設置、艙室布局,更通過船體漆色、繩索材質、貨物擺放等細節,再現了“南糧北運”的具體場景——艙內堆疊的糧袋上印有“江南糧倉”的朱漆印章,船尾懸掛的魚燈取意于“魚米之鄉”的民俗符號,船工使用的竹篙、木槳皆按《天工開物》的造船工藝精心復制。而“河工器具”展區則陳列了木夯、石硪、鐵鍬、量斗等河工用具,每件器具旁均附有使用場景的圖文說明與河工口訣,使觀眾得以理解“萬人筑堤”的勞動智慧與“河工號子”的勞動美學。

在情感共鳴的構建上,博物館普遍采用“大故事小切口”的策略。以聊城山陜會館分館為例,其“會館春秋”展區并未泛泛而談晉商文化,而是聚焦于“山陜商人如何通過運河將山西煤炭運至江南,又將江南絲綢販回北方”的具體商業路徑,通過賬冊、商匾、漕運文書等物證,構建起“商路即文路”的深刻邏輯;而“運河民俗”展區則通過年畫、剪紙、皮影、民歌等非物質文化遺產,展現了“運河邊過年”的獨特民俗體系——年畫上的“漕船運糧”圖案取意于《運河歲時記》的民俗記載,剪紙中的“河伯娶親”故事源于運河沿岸的民間傳說,皮影戲的“漕船過閘”場景則按《漕運雜劇》的劇本演繹,使觀眾得以感受“運河人家”的生活溫度與文化情感。

四、價值轉化

文明基因的當代激活與全球傳播

運河文化類型博物館的文化價值,在于其對“運河文明基因”的挖掘與轉化。以北京通州大運河博物館為例,其“運河與城市”展廳通過對比分析北京、揚州、杭州等運河城市的興衰軌跡,揭示了“運河通則城市興”的普遍規律——運河不僅帶來了商業繁榮,更促進了城市格局的形成、文化的交融、科技的進步;而“運河與科技”展區則展示了運河測量、水利、造船、導航等方面的古代科技成就,如《河防通議》中的治水理論、《天工開物》中的造船工藝、《水經注》中的地理考察,使觀眾得以理解“科技是運河的生命線”的深層邏輯。

更重要的是,博物館通過“活態傳承”項目,將運河文化轉化為當代生活的文化資本。以蘇州運河博物館的“運河非遺工坊”為例,其定期邀請蘇繡、緙絲、核雕、玉雕等非遺傳承人現場展示技藝,并開設體驗課程,使觀眾得以親手制作運河主題的非遺作品——蘇繡的“漕船運糧”圖案取意于運河漕運的經典場景,緙絲的“運河人家”紋樣源于運河沿岸的民俗符號,核雕的“河埠碼頭”作品則按《運河圖志》的古畫雕刻,使非遺技藝在當代生活中煥發新的生命力;而“運河詩會”“運河畫展”“運河戲曲節”等活動,則通過詩詞朗誦、繪畫創作、戲曲表演等形式,使運河文化得以在當代生活中實現“活態傳承”與“創意轉化”。

五、保護實踐

物理保護與數字永生的雙重探索

在運河保護實踐中,博物館扮演著“物理保護”與“數字永生”的雙重角色。以淮安漕運博物館為例,其“漕倉遺址”展區不僅對清江浦漕倉遺址進行了科學的考古發掘與保護性展示,更通過三維掃描、數字建模等技術,建立了漕倉遺址的數字孿生體——觀眾可通過VR設備“進入”漕倉內部,觀察糧倉結構、倉儲方式、防潮措施等細節,甚至“親手”觸摸數字文物,感受古代河工的智慧與匠心。

在“數字永生”方面,博物館普遍采用了“數字藏品”“虛擬展廳”“元宇宙”等技術手段。以揚州大運河博物館的“數字運河”項目為例,其通過激光掃描、無人機航拍、GIS地理信息系統等技術,構建了運河全線的數字模型——觀眾可通過VR設備“飛行”于運河上空,觀察河道走向、水工設施、沿岸城鎮等地理信息,甚至“潛入”運河底部,觀察古代沉船、水工遺址等水下文物;而“數字藏品”平臺則通過區塊鏈技術,將運河文物、文獻、影像等文化資源進行數字化存證與交易,使運河文化得以在數字空間中實現“永生”與“共享”。

六、未來愿景

從博物館到文明樞紐的全球對話

面向未來,運河文化類型博物館的發展方向將是“從博物館到文明樞紐”的轉型。以杭州運河博物館的“運河研究院”為例,其不僅承擔著文物收藏、展陳、研究的功能,更致力于成為運河文化的學術研究中心、國際交流平臺、創意產業孵化器——通過舉辦“運河國際論壇”“運河文化創意大賽”“運河影視拍攝基地”等活動,博物館得以將運河文化轉化為當代社會的文化生產力;通過與世界運河城市建立“運河文化聯盟”,博物館得以實現運河文化的國際傳播與交流;通過開發運河主題的文創產品、數字藏品、沉浸式體驗項目,博物館得以將運河文化轉化為可觸摸、可體驗、可消費的文化產品。

更深遠的是,博物館將成為“文明對話”的場所。以北京通州大運河博物館的“世界運河展廳”為例,其通過對比展示中國京杭大運河、法國米迪運河、埃及蘇伊士運河、巴拿馬運河等世界著名運河,揭示了不同文明對“水運”的共同追求與差異表達——中國運河強調“天人合一”的哲學理念,法國米迪運河注重“幾何美學”的工程設計,埃及蘇伊士運河體現了“連接兩海”的全球視野,巴拿馬運河則展現了“工程奇跡”的技術創新,使觀眾得以理解“運河是人類共同的文化遺產”的深刻內涵;而“運河與絲路”展區則通過展示運河與絲綢之路的交通網絡、商品流通、文化交流,構建起“雙路聯動”的宏大敘事,使觀眾得以理解“運河是連接世界的紐帶”的全球視野。

河脈貫今古,館閣藏乾坤。運河文化類型博物館,非獨一館之建,實乃文明傳承之重器、歷史記憶之載體、文化自信之象征。其以歷史縱深之筆,書寫千年漕河的文明基因圖譜;以建筑智慧之巧,構建傳統形制與現代美學的時空對話;以展陳邏輯之精,實現物證敘事與情感共鳴的雙重構建;以價值轉化之效,激活文明基因的當代活力與全球傳播;以保護實踐之新,探索物理保護與數字永生的雙重路徑;以未來愿景之遠,展望從博物館到文明樞紐的全球對話。如此,運河文化博物館方能成為“講好中國運河故事”的重要平臺,為構建人類命運共同體貢獻獨特的文化智慧與文明力量。

巴厘島是地球上最受歡迎的度假勝地之一。如今,大眾旅游業、稻田城市發展和塑料污染威脅著印度尼西亞島嶼的形象。在熱帶博物館和福爾肯昆德博物館舉辦的臨時展覽“巴厘島 - 歡迎來到天堂”展示了受歡迎的度假勝地以及天堂的另一面。

三線建設作為我國特殊歷史時期的重要戰略布局,不僅奠定了西部地區工業化的基礎,更孕育了“艱苦創業、無私奉獻、團結協作、勇于創新”的寶貴精神。這一精神在新時代西部大開發戰略中繼續發揚光大,成為推動西部地區高質量發展的強大動力。三線建設作為特殊歷史背景下的區域開發實踐,雖以戰備為主導,但實質上奠定了西部地區工業體系的初步架構,也塑造了干部群眾的精神風貌。進入新時代,西部大開發從整體布局中再次被推向前臺,其目標不僅是補區域發展短板,更是打造高質量發展的戰略腹地。

項目位于南雄市中心區西部,湞江北岸,緊鄰省文物保護單位正南門、宋代古橋水西橋,以及在建的廣東第一條商業廊橋,北側和東側為住宅。交通便利,文化氛圍濃厚。

那時的展廳,不似今日酷炫吊炸天、科技感十足,它們更像是穿著舊式衣裳的老者,講述著那個時代特有的質樸與純真。燈光昏黃而單一,沒有LED的璀璨奪目,只有白熾燈下那抹溫暖的黃暈,緩緩鋪灑在每一件展品之上,為它們披上了一層柔和而略帶懷舊的光澤。展板設計簡單直白,色彩搭配往往局限于黑白灰或是幾抹鮮艷的紅藍綠,雖顯單調,卻也透露出一種不加修飾的真實與直接。

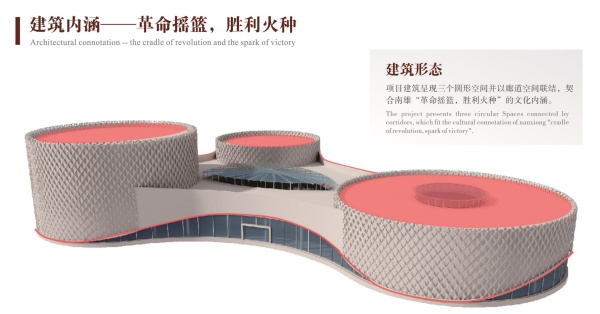

中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列,立足中國共產黨的發展,聚焦1923年6月在廣州召開的中共三大,挖掘歷史細節,突顯關鍵人物,全面生動準確地展現中共三大在中共黨史和中國革命史上的重要地位和貢獻。

歷史展廳的設計是將歷史文化用特定的信息傳達給參觀者,在歷史展廳的設計中和房地產營銷、政府規劃、文化活動、企業成就等展示項目有所不同,歷史展廳更需要一種文化的厚重感,需要人們慢慢的體會,不是走馬觀花的欣賞,而是通過歷史文化的展示,了解文化內涵,知道歷史事件,我們需要按照一定的歷史事件的發展時間來進行展示設計。

海之浩渺,夢之無垠。海洋,是生命的搖籃,是文明的淵藪,更是連接全球的藍色紐帶。中華民族的航海史詩綿延千年,熠熠生輝。2000多年前,指南針的發明,為人類跨洋越海的壯舉點亮明燈;620年前,鄭和率領龐大船隊七下西洋,在世界航海史上鐫刻下不朽的東方印記。從古代海上絲綢之路的帆影幢幢,到近代民族海運業的艱難起步,再到現代航海事業的蓬勃發展,航海精神始終流淌在中華兒女的血脈之中。

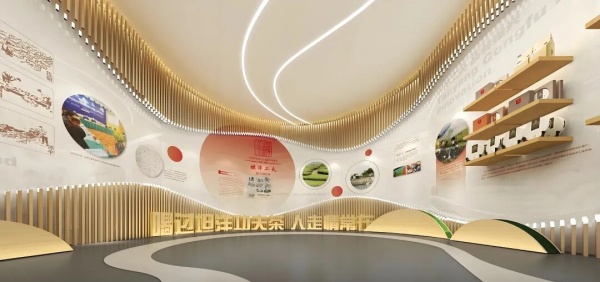

從實踐角度看,提出實施鄉村振興戰略以來,我國糧食產量不斷邁上新臺階,脫貧攻堅成果持續鞏固拓展,守住了保障國家糧食安全和不發生規模性返貧致貧底線,鄉村發展、鄉村建設和鄉村治理重點任務有序推進,鄉村振興取得了階段性顯著成效,廣大農村面貌煥然一新。這充分表明,我國鄉村振興戰略實施開局良好。同時也要看到,我國農業基礎總體上仍然薄弱,農村基礎設施和基本公共服務還有短板,這些都制約著鄉村振興戰略的實施。二十大對全面推進鄉村振興作出重要部署,必須統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興”。從政策角度看,脫貧攻堅戰取得全面勝利后,我國“三農”工作的重心已經轉移到全面推進鄉村振興上來。同時,在脫貧攻堅目標任務完成后,對擺脫貧困的縣,從脫貧之日起設立5年過渡期。過渡期內要保持主要幫扶政策總體穩定。2024年是我國打贏脫貧攻堅戰、進入過渡期的第四個年頭,2024年提出有力有效推進鄉村全面振興“路線圖”,開始把推進鄉村全面振興作為實施鄉村振興戰略的主線。2025聚焦進一步深化農村改革、扎實推進鄉村全面振興作出部署。從“全面推進鄉村振興”到“推進鄉村全面振興”,既反映了我國“三農”工作重心的轉移,也體現了鄉村振興內涵的拓展,前者強調的是全面推進,后者更加注重全面振興。

工業旅游的興起,正是這一轉型趨勢的生動體現。它不僅代表著旅游業態的創新,更體現了傳統企業在現代產業體系中對自身價值的重新發現與塑造。“工業+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業與文化、生產與消費的重要紐帶。